Содержание

ToggleИнформация о музее

| Адрес, телефон | 246018, г.Гомель, ул. Б. Царикова, д. 38 тел. (0232) 31-63-20 |

| Профиль музея | Исторический |

| Руководитель музея, телефон | Галенко Светлана Владимировна +375 (29) 603-02-24 |

| Дата основания музея | 1974 год |

| На основании какого распоряжения открыт музей | Решение педсовета №1 от 01.09.1974 г. Приказ №235 от 20.11.1974 г. |

| Общая площадь музейного помещения | 20,49 м2 |

| Количество экспонатов | Основной фонд: 203 экспоната Вспомогательный фонд: 309 экспонатов |

Основные разделы экспозиции

Представляем вашему вниманию экспозицию музея

«Геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны».

Великая Отечественная война оставила белорусскому народу тяжелое наследие – память о страшных трагедиях людей, ставших свидетелями и жертвами чудовищных преступлений фашизма.

Генеральная прокуратура в апреле 2021 года возбудила уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси во время Великой Отечественной войны и послевоенный период.

Массовое уничтожение людей было поставлено на поток и велось варварскими методами и средствами: применялись расстрелы и виселицы, газовые камеры и сжигание, голод и холод, распространение эпидемий, невыносимый физический труд и иные методы и средства.

В Беларуси действовало более 260 концентрационных лагерей смерти. На стенде представлены фотоматериалы лагерей смерти:

Тростенец

По количеству жертв минский «Тростенец» входит в число восьми самых известных мест массового уничтожения людей периода Второй мировой войны. Как вспоминали немногие оставшиеся в живых заключенные, условия жизни и работы в лагере были тяжелыми. Военнопленные и гражданские узники сначала размещались в сарае на мокрой соломе или в погребах. Позже были построены бараки из сырых досок. По отношению к заключенным действовал грубый произвол: любой солдат охраны в любой момент и безо всякой причины мог избить узника, расстрелять или повесить. Неукоснительным правилом являлось немедленное уничтожение каждого, кто заболевал или был возвращен в лагерь вторично после побега. Узники страдали от холода, грязи и страшной завшивленности. Скудной была пища. На кухню шли отходы, из которых готовилось подобие супа. Были случаи, когда заключенные ловили и ели собак. Комендантом лагеря был некто Эйхе. Его заместителем – отличавшийся исключительной жестокостью Тош. Среди заключенных он появлялся в сопровождении огромной собаки и особенно люто расправлялся с теми, кто не мог бегать или быстро ходить. Тош “допрашивал” узников в специально оборудованной комнате пыток, где стены были выложены металлическими плитками. Иногда такие истязания длились целые сутки. Тело обреченного превращалось в сплошное кровавое месиво. Но и тогда ему не давали умереть: заставляли сначала рыть себе могилу. С ужасом вспоминают бывшие узники лагерные построения, во время которых производились выборочные расстрелы, выдрессированные собаки рвали в клочья живых людей, на специально выстроенных стационарных виселицах обрывались десятки человеческих жизней. Мертвые тела раскачивались в течение многих дней. Для массового уничтожения людей газом использовались душегубки. Через отверстия в фургон поступал отработанный газ из двигателя, и десятки людей в течение нескольких минут погибали от удушья. За время существования лагеря с 1941 г. по 1944 г. погибло 206 500 человек. 22 июня 2015 года на территории бывшего концлагеря был открыт мемориальный комплекс «Тростенец».

Дулаг-121

Гомельский центральный пересыльный лагерь для советских военнопленных, который фактически стал лагерем смерти. Помимо военнопленных в лагере также содержалось гражданское население, родственники партизан, в том числе и несовершеннолетние. Лагерь был организован в помещениях, совершенно неприспособленных для жилья, в котором отсутствовали не только нары, но и не было потолка, пола и окон. Преднамеренно созданные невыносимые для человека условия породили различные эпидемические заболевания, вследствие которых советские люди гибли в массовом количестве.

В лагере нацисты ввели систему телесных наказаний виновников за малейшее нарушение лагерного порядка, привязывали к столбу, после этого палачи зверски избивали их резиновыми дубинками, палками, прикладами, проволокой. Заключенным наносили ножевые ранения только за то, что они не приветствовали немцев. Зимой фашисты узников обливали холодной водой и привязывали к столбу. Имели место факты избиения и расстрела военнопленных ради забавы.

Голодных обессиливших советских граждан фашисты заставляли выполнять каторжную работу. Продолжительность рабочего дня доходила до 15 часов. Военнопленные использовались на погрузке боеприпасов, рытье противотанковых рвов, их впрягали по 10-15 человек в повозки и возили таким образом кирпич, дрова и другие грузы.

В лагере отсутствовала элементарная гигиена, была масса вшей. Кормили здесь баландой из немытого гнилого и мороженого картофеля. Все болели желудочными заболеваниями.

Людей массово хоронили в Гомеле, часть увозили за город. Для уничтожения гомельчан и узников «Дулага-121» в городе работали пять передвижных крематориев и печи кирпичного завода. Печи работали круглые сутки.

За время существования лагеря с сентября 1941 г. по октябрь 1943 г. немецко-фашистскими захватчиками путем создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение (голода, переохлаждения, неоказания медицинской помощи), а также истязаний, повешений и расстрелов уничтожено более 100 тыс. советских военнопленных и мирных граждан. В 1970 г. указанным жертвам фашизма установлена мемориальная доска на ул. Советская, 39, на здании производственного обувного объединения «Труд». В 2024 году, к 80-летию освобождения Беларуси от немецко–фашистских захватчиков был установлен на площади Восстания в г. Гомеле памятник жертвам геноцида белорусского народа “Древо жизни”.

Детский концлагерь «Красный Берег»

В 120 км от Гомеля находится деревня Красный Берег. Именно в деревне Красный Берег располагался один из крупнейших детских донорских концлагерей, где находились дети в возрасте от восьми до четырнадцати лет, которых насильно отнимали у матерей. На этом пункте дети проходили медицинский осмотр, у детей брали кровь для немецких солдат и офицеров, а тех, кто оставался жив, отправляли в Германию. Часть везли как доноров в госпитали, а часть — на работы в Германию. До сих пор точно неизвестно, сколько детских душ загубили гитлеровские палачи, служившие в этом лагере. Если следовать архивным данным, то не менее 1990 детей быливывезены из Красного Берега в Германию.

В 2007 году рядом с местом, где располагался сборный пункт, был открыт мемориал, посвящённый всем детям-жертвам войны.

Колдычевский лагерь смерти

Ещё одно место скорби оставила нам Великая Отечественная война-концлагерь в деревне Колдычево. В 1942 году гитлеровцы организовали в Барановичском районе, деревне Колдычево, в 16 километрах к северу от Барановичей, лагерь смерти для массового уничтожения людей времён Великой Отечественной войны, действовавший до июля 1944 года. Жилые постройки в зимнее время не отапливались. Была камера пыток, где жертв подвергали страшным истязаниям. Им прокалывали язык, загоняли иголки под ногти, подвешивали, растягивали мышцы, ломали пальцы рук и ног, избивали резиновыми дубинками, лили воду в нос, сдавливали голову специальным станком, вырезали ножами куски тела и кололи штыками, ставили голыми ногами на раскаленную сковородку, рвали волосы, натравливали специально выдрессированных собак…

Узники работали по 10 — 12 часов в сутки в неимоверно тяжелых условиях. В ноябре 1942 года в Колдычево была построена кремационная печь, в которой было сожжено 600 человек. По данным советской Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию преступлений оккупантов, в Колдычево были убиты и замучены 22 тысячи человек. На 15–м километре шоссе Барановичи — Новогрудок, вблизи места расстрела узников, построен и торжественно открыт 3 июля 2007 года памятный знак.

Озаричский лагерь смерти

Озаричский лагерь смерти был создан в марте 1944 года. Здесь фашисты впервые применили бактериологическое оружие – сыпной тиф. Здоровых узников немецкие врачи заражали тифом посредством вакцинации; люди заражались сами, вступая в контакт с больными. Практически неизлечимая в то время болезнь распространялась, как пожар: сотни людей заболевали буквально за несколько часов.

Создавая концлагеря у переднего края обороны, фашисты, заразив узников лагерей сыпным тифом, преследовали цель распространить эпидемию в передовых частях Красной Армии и сорвать ее дальнейшее наступление.

На территории концлагеря «Озаричи» не было никаких построек (шалашей, землянок), узники находились под открытым небом. При резком похолодании или сильном порыве ветра люди снимали одежду с трупов, спасали себя и своих детей, укутывая руки и ноги тряпьём. Узников морили голодом, не давали воды, запрещали разводить костры. Бывали случаи, когда люди жевали горькие сосновые иголки, заедая их снегом. Узников днём и ночью охраняли немецкие солдаты на сторожевых вышках, оборудованных пулемётами. Когда кто-либо приближался к колючей проволоке, охранники стреляли без предупреждения. Узники не получали никакой медицинской помощи. Напротив, в лагерь из близлежащих населенных пунктов свозились больные сыпным тифом. Каждый день, а тем более ночь уносили сотни человеческих жизней. Лагерь просуществовал всего 10 дней, узниками лагеря стали по меньшей мере 50 000 человек, а погибли в нем не менее 20 тыс. человек, большинство из которых дети.

Концлагерь «Дрозды»

Концентрационный лагерь «Дрозды» был организован немецкими оккупантами в июле 1941 года вблизи деревни Дрозды, в 2-3 км от Минска. Через лагерь прошли свыше 100 тысяч военнопленных и около 40 тысяч мирных жителей г. Минска и окрестных деревень. Площадь концлагеря составляла 9,3 га. Загнанные в это тесное пространство заключенные едва могли шевелиться и вынуждены были отправлять естественные надобности там, где они стоят. Военнопленные жили по 6-8 дней без пищи. В 600-700 метрах от лагеря происходили массовые расстрелы. Концлагерь «Дрозды» просуществовал около трех месяцев. В 1996 году вблизи захоронения жертв расстрелов была установлена памятная плита с надписью: «Здесь в июле 1941 г. немецко-фашистские оккупанты расстреляли узников концлагеря „Дрозды“: военнопленных, мирных жителей г. Минска и окрестных деревень (около 10 тысяч человек). Потомки помнят о вас».

Шталаг 352 «Масюковщина»

Шталаг 352 «Масюковщина» — лагерь для военнопленных, созданный нацистской Германией во время Великой Отечественной войны в Белоруссии. Существовал с июля 1941 года до июня 1944 года на месте бывшего военного городка около деревни Масюковщина (в настоящее время в городской черте Минска).

Для заключённых суточный рацион состоял из 80-100 граммов хлеба и двух кружек баланды, сваренной из гнилой промёрзлой картошки с примесью соломы. Иногда в неё добавляли протухшее конское мясо. Вследствие такого питания смертность в лагере от голода и холода достигала огромных размеров — каждое утро выносили по 100—150 трупов, которые сваливали в общую кучу. Лишение пищи практиковалось лагерными властями и как наказание. Так, однажды, все заключённые в качестве наказания за поломку нар были вынуждены провести на плацу без еды несколько часов. Поскольку дело происходило в ноябре, после этого на нём осталось более 200 замёрзших трупов. Пытавшихся бежать вешали на плацу в центре лагеря на виселице с крюками за подбородок и те долго и мучительно умирали. В лагере широко практиковались издевательства над военнопленными. Всего в Шталаге 352 погибло около 80 тысяч советских военнопленных. Они были захоронены в ямах у деревни Глинище.

Урочище Уручье

В годы Великой Отечественной от рук врага здесь погибли десятки тысяч наших соотечественников. С 1941 по 1944 год каратели свозили и расстреливали тут мирных жителей Минска и его окрестностей, военнопленных, узников концлагерей, а также подпольщиков и партизан. Хоронили людей в заранее выкопанных ямах. Когда безвинные жертвы не хотели самостоятельно заходить в приготовленные могилы, изверги избивали их березовыми палками, загоняли в ямы и расстреливали. Были случаи, когда живых укладывали на мертвых. Всё происходило на глазах мирного населения. В соседних деревнях постоянно слышали звуки выстрелов, крики и стоны людей. На месте захоронения жертв геноцида в Уручье найдена 21 расстрельная яма. Количество жертв было настолько велико, что после засыпания трупов кровь просачивалась наверх.

Концлагерь на ул. Широкой

Эта фабрика смерти площадью 60 500 м² была запущена нацистами в юго-западной части Минска по улице Широкой (в настоящее время — улица Куйбышева). Она действовала с 5 июля 1941 по 30 июня 1944 года. Условия содержания были ужасными: подъем в четыре утра, работа под открытым небом, 200-250 граммов черствого овсяного хлеба с древесными опилками в сутки, кружка грязной баланды. В еде периодически встречались песок, земля, осколки кирпичей и другой мусор. Узников избивали палками, ремнями и другими предметами, били по голове при раздаче хлеба, били стариков и женщин с грудными детьми. Нетрудоспособные узники, активные участники подпольного движения и партизаны подлежали тотальному истреблению. Комендант лагеря и его заместитель методически истребляли заключенных женщин и детей через повешения и расстрелы. С августа 1943 года в лагерь ежедневно ходили четыре специально оборудованных автофургона-душегубки, в них погружали по 100-200 узников и отвозили в деревню Малый Тростенец. Многие умирали по дороге от отравления газом. Перед освобождением Минска практически всех находившихся в концлагере людей вывезли в Тростенец, где они были расстреляны и сожжены в одном сарае. В Минске было уничтожено 326 423 мирных граждан.

В целях борьбы с антигерманским сопротивлением, подавления коммунистической идеологии и устрашения населения широко использовались карательные экспедиции. Всего таких карательных экспедиций было проведено около 140. За время оккупации 628 населенных пунктов Беларуси было уничтожено вместе с жителями. 186 из них так и не восстановлены. На стенде представлены фотоматериалы двух сожженных фашистами деревень.

Ола

Ола – глухая лесная деревня Паричского района (ныне Светлогорский район), стала прибежищем для тысяч людей. Сюда семьями и стремились жители окрестных сел. Беженцами в основном были старики, женщины и дети. 14 января 1944 года сюда пришли солдаты вермахта. Каратели окружили деревню. Под выстрелы и дикий лай собак всех согнали в большой колхозный сарай. Тех, кто прятался в землянках и ямах, находили собаки. Пытавшихся бежать, расстреливали автоматными очередями. Детей травили собаками, бросали гранаты в людей, из огнеметов поджигали дома и живьем сжигали людей. После Великой Отечественной войны деревня Ола не возродилась. До 2020 года на этом месте располагалась братская могила со скульптурой солдата и поклонный крест. Табличка на камне у креста: «На этом месте 14 января 1944 года были расстреляны, сожжены мирные жители деревни Ола и соседних населенных пунктов. Всего в той жуткий день погибло 1758 человек, из них 950 детей. Вечная память жертвам фашизма». В 2020-м году был открыт мемориальный комплекс «Ола».

Хатынь

22 марта 1943 года озверевшие фашисты ворвались в деревню Хатынь и ни в чем не повинным людям вынесли смертный приговор. Все население Хатыни от мала до велика — стариков, женщин, детей выгоняли из домов и гнали в колхозный сарай. Фашисты заперли двери сарая, обложили его соломой, облили бензином и подожгли. Деревянный сарай мгновенно загорелся. В дыму задыхались и плакали дети. Взрослые пытались спасти детей. Под напором десятков человеческих тел не выдержали и рухнули двери. В горящей одежде, охваченные ужасом, люди бросались бежать, но тех, кто вырывался из пламени, фашисты хладнокровно расстреливали из автоматов и пулеметов. Погибли 149 человек, из них 75 детей до 16-тилетнего возраста. Деревня была разграблена и сожжена дотла. Из взрослых жителей деревни выжил лишь 56-летний деревенский кузнец Иосиф Иосифович Каминский. Обгоревший и раненый, он пришёл в сознание лишь поздно ночью, когда карательные отряды покинули деревню. Ему пришлось пережить ещё один тяжкий удар: среди трупов односельчан он нашёл своего сына Адама. Мальчик был смертельно ранен в живот, получил сильные ожоги. Он скончался на руках у отца. Этот трагический момент из жизни Иосифа Каминского положен в основу создания единственной скульптуры мемориального комплекса «Хатынь»—«Непокоренный человек». Вспоминая Хатынь, мы вспоминаем тысячи зверски уничтоженных деревень. Эта боль навсегда останется в наших сердцах как память о жестоких преступлениях против человечности. Пусть скорбный звон колоколов Хатыни звучит и предостерегает от повторения страшной трагедии. Мы должны это помнить всегда!

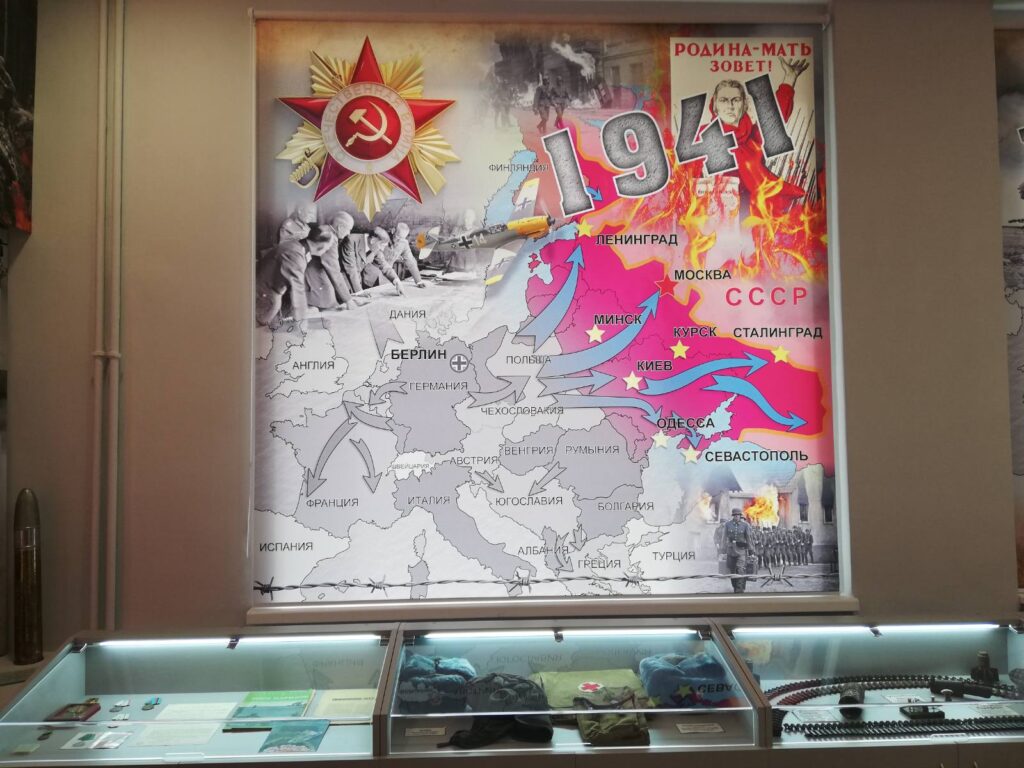

В воскресенье 22 июня 1941 года в 4 часа утра войска фашистской Германии без объявления войны напали на Советский Союз. Беларусь среди первых советских республик была подвергнута ударам врага. Мужество и самоотверженность советских воинов, стойкость многих частей и подразделений снижали наступательные возможности врага, наносили ему чувствительный урон.

Представляем вашему вниманию экспозицию музея «Боевой путь 106-й Днепровско-Забайкальской Краснознаменной ордена Суворова второй степени стрелковой дивизии».

Дивизия была сформирована 8 декабря 1942 года в г. Чита из пограничных войск народного комиссариата внутренних дел. В январе 1943г. дивизия получила приказ передислоцироваться на Центральный фронт (командующий фронта – генерал К.К. Рокоссовский) в г. Елец. С февраля 1943 года 70-я Армия в составе Центрального фронта принимала участие в оборонительных и наступательных боях на севском направлении. С марта по июнь 106-я стрелковая Забайкальская дивизия занимала оборону на своем участке образовавшейся Курской дуги: напряженное ожидание начала сражения, частые взаимные разведки боем. Немцы перешли перед фронтом 106-й стрелковой Забайкальской дивизии к обороне и укрепляли свои позиции. Укрепляли, совершенствовали свою оборону и части Красной Армии: близились решающие бои летней кампании сорок третьего, и обе стороны, удерживая захваченные рубежи, накапливали силы, изучали опыт предыдущих боев. Однако и так называемые бои местного значения носили зачастую ожесточенный характер, приносили значительный урон обеим сторонам. С 20 марта по 5 июня 106-я дивизия имела на своем счету 1309 убитых и раненых солдат и офицеров противника, взяла в качестве трофеев два самолета, много стрелкового оружия. За образцовое выполнение заданий командования в период оборонительных боев весны и начала лета сорок третьего 135 солдат и офицеров были награждены орденами и медалями. В начале июля 1943 года 70-я армия в числе других сил Центрального фронта упорной обороной отразила атаки немецких войск, пытавшихся прорваться к Курску с севера. Дивизия участвовала в боях на Курской дуге. На Курской дуге дивизия получила настоящее боевое крещение. А первый ожесточенный бой воинов-забайкальцев с врагом произошел, как это записано в историческом формуляре дивизии, у деревни Новый Свет. Забайкальцы смело вступили в схватку с пехотой и танками противника.

В начале июля 1943 года 70-я армия в числе других сил Центрального фронта упорной обороной отразила атаки немецких войск, пытавшихся прорваться к Курску с севера. С переходом советских войск в контрнаступление армия участвовала в Орловской наступательной операции. В августе 1943 года после окончания боев на Курско-Орловской дуге 106-я дивизия была выведена из резерва Центрального фронта. Стало поступать пополнение, и в последних числах августа в 43 Даурский стрелковый полк пришел молоденький красноармеец с орденом Красного Знамени Борис Цариков (бывший ученик нашей школы). Во время беседы Борис Цариков заявил, что хочет служить в разведке. Его просьбу удовлетворили.

Развивая успех, достигнутый под Курском и Белгородом, советские войска в конце августа 1943 г. подошли к границе Украины и Белоруссии. Перед командованием 65-й армии была поставлена задача – готовиться к форсированию Днепра в районе Лоева.

В 15 октября 1943г. без артподготовки операция по форсированию Днепра началась южнее местечка Лоева: в шесть часов тридцать минут утра 236-ой Нерчинский полк сделал ложное обозначение переправы, чтобы отвлечь огонь на себя. Батареи фашистов ударили по забайкальцам. С острова Ховренков вражеские пулеметы строчили по дымовой завесе. Внимание гитлеровцев было отвлечено. Десантные расчеты смело и стремительно форсировали реку на плотах, лодках, бревнах и металлических бочках. Подразделения 43-го Даурского стрелкового полка начали форсировать Днепр в шесть тридцать утра.

Первыми шли бойцы и командиры первого стрелкового батальона под командованием бесстрашного и мужественного капитана Г.Д. Гордополова, им потребовалось всего двадцать две минуты, чтобы достичь правого берега и выбить боевое охранение противника из траншей. Раненный капитан продолжать командовать бойцами. Вслед за первым стрелковым батальоном Днепр форсировали подразделения и других полков 106-й дивизии. Противник не ослаблял огонь. Снарядами были разбиты четыре плота, многие люди погибли. Кто мог – вплавь добирался до берега. Во взаимодействии с другими соединениями 17.10.1943г. дивизия освободила Лоев, похоронив тем самым надежды гитлеровцев на то, что им удастся перезимовать в городе. При форсировании Днепра бойцы проявляли массовый героизм. 187 бойцов и командиров 65-й Армии удостоились высокого звания Героя Советского Союза лишь за одну операцию форсирования Днепра. Основная часть Героев Советского Союза в 106-ой стрелковой дивизии (а их 49 человек) получила это звание за Днепр. За проявленный героизм высокого звания Героя Советского Союза был удостоен Борис Андреевич Цариков.

За форсирование Днепра 106-ой Забайкальской дивизии присвоено почетное наименование «Днепровской».

До конца 1943 года в тяжелейших условиях – леса и болота, не замерзавшие даже зимой, метели и бездорожье – дивизия вела упорные бои с противником. В январе же дивизию перебазировали эшелоном по железной дороге в новый район сосредоточения, с Белорусского на 1-й Украинский фронт. Дивизия вступила на территорию Западной Украины и вела бои местного значения, постепенно продвигались вперед. 2-5 февраля 1944 года дивизия приняла участие в освобождении г. Луцка. В Луцке были освобождены заключенные из тюрьмы и пересыльного лагеря для пленных военнослужащих и партизан из отряда Федорова. 106-я стрелковая Забайкальско-Днепровская дивизия осуществила ряд наступательных операций, в результате которых было освобождено 26 населенных пунктов, 128 квадратных километров советской территории, уничтожено и взято в плен до тысячи фашистов.

2 августа (в ночь на третье августа) 1944года, несмотря на сильнейшее сопротивление врага, дивизия форсировала реку Вислу. Мужество и мастерство воинов-забайкальцев, проявленное при выполнении этого задания, было отмечено высокой наградой. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 09 августа 1944г. дивизия была награждена орденом Красного Знамени. Дальнейшие бои за Вислу были полны трагических поворотов. Об этом также надо сказать: путь к великой Победе не бывает легким и гладким. Враг был слишком сильным и беспощадным, чтобы отдать без крови важный стратегический рубеж. В силу сложившейся обстановки на фронте части 106-й стрелковой дивизии, перебравшиеся на левый берег Вислы, стали заложниками на плацдарме у противника. Своим присутствием на плацдарме за Вислой они должны были отвлекать, по возможности, крупные силы противника. Большинство воинов дивизии навсегда легли на её западном берегу или были унесены её мутными, бурыми от крови волнами.

К 3 февраля 1945 года 106-я вышла к восточному берегу реки Одер и заняла полосу обороны на участке Одерек–Контопп. Висло-Одерская наступательная операция была успешно завершена. Впереди оставалась Германия. А до Берлина осталось примерно 550 км. Утром 8 мая 1945г 106-я стрелковая дивизия ворвалась в Дрезден, овладела его северо-западной частью. Указом от 04.06.1945 годаза овладение городом Дрезден 106-я Краснознаменная Днепровско-Забайкальская дивизия быланагражденаорденом Суворова II степени.

Для солдат 106-ой стрелковой Краснознаменной Забайкальско-Днепровской дивизии война не закончилась в мае. После падения Берлина части вермахта, сосредоточенные на территории Чехии, продолжали ожесточенно сопротивляться Красной Армии. На территории Чехословакии оставалось много избежавших разгрома и плена вооруженных формирований, которые скрывались от суда и возмездия и стремились уйти, на Запад.Наши войска должны были стать силовым заслоном на границе между оккупационными зонами наших союзников по войне.

Так на территории Чехии в начале июня 1945г. завершился славный боевой путь 106-ой стрелковой Краснознаменной Забайкальско-Днепровской дивизии. Расформирована в июне 1945 в связи с окончанием Великой Отечественной войны. 8183 офицеров и солдат дивизии награждены орденами и медалями Советского Союза.

Награды дивизии:

17 ноября 1943 года – присвоено почётное наименование «Днепровская» за форсирование Днепра

09 августа 1944 года – награждена Орденом Красного Знамени за форсирование реки Висла

04 июня 1945 года – награждена Орденом Суворова II степени за овладение городом Дрезден.

За время боев в приказах Верховного Главнокомандующего дивизия 17 раз отмечалась как отличившаяся. Высокая оценка боевых действий пограничников, данная Маршалом Советского Союза Г.К. Жуковым: «Я лично видел и никогда не забуду, как храбро и стойко сражались пограничники под Москвой, Ленинградом и Сталинградом, у Курска, на Украине, в Белоруссии. Я всегда был спокоен за те участки фронта, где стояли в обороне или шли в наступление пограничные войска».

Школьный музей боевой славы долгие годы тесно сотрудничал с Советом ветеранов 106-й Днепровско-Забайкальской Краснознаменной ордена Суворова второй степени стрелковой дивизии. Клыго Владимир Иустинович – гвардии полковник в отставке, председатель Совета ветеранов дивизии, человек удивительной судьбы, кавалер орденов Славы и Отечественной войны. С 1941 по 1945 гг. – партизан, воин, освободитель, войну окончил в Вене. Владимир Иустинович Клыго помог нам собрать материалы об истории дивизии. Вот пример для нас, ныне живущих!

Представляем вашему вниманию экспозицию музея «Герой Днепра – Борис Цариков».

Экспозиция нашего музея рассказывает о детстве, юности и подвиге Бориса Царикова не случайно. Он учился в нашей школе, в 1941 году окончил здесь семь классов.

Борис Андреевич Цариков родился 31 октября 1926 года в селе Сосновка Гомельского района Гомельской области.

Цариковы жили дружно. Андрей Георгиевич был служащим, работал в

профсоюзе железнодорожников, Елизавета Ефимовна управлялась по дому, была домохозяйкой.

В семье росло трое детей: старшим был Борис, Анатолий был на два

года младше, а незадолго до войны родилась самая младшая – Жанна

С большой любовью он относился к своим родным, был внимательным сыном, заботливым братом. Любил своих двоюродных сестер Галю и Нину, как к матери относился к Марии Ефимовне, своей тете.

На улице Иногородней в Гомеле Цариковы построили новый дом, и семья перебралась в город.

В 1934 году Боря пошел в первый класс 2-й железнодорожной школы, затем он учился в СШ №12, а когда по соседству с домом открылась новая 25-я школа, он стал ее учеником. Вот как выглядела наша школа в том далеком 1939 году, когда ее порог вместе со своими сверстниками переступил и Борис Цариков. Боря пользовался уважением товарищей по классу за свою начитанность, самостоятельность, находчивость. Вот еще один случай подтверждающий это. В седьмом классе оказалось сразу 50 ребят, а через некоторое время один ученик выбыл. И вот будучи дежурным, Борис придумал следующую формулу рапорта (именно так в то время принято было начинать урок): “Товарищ учитель? На уроке присутствуют полста без одного. Больных нет, отсутствующих нет!” С легкой руки Бориса эти слова – “полста без одного” – стали визитной карточкой класса.

Своим друзьям Боря запомнился живым, смекалистым, иногда озорным мальчишкой. Он был горазд на незлую шутку, веселый розыгрыш, всевозможные затеи. Его одноклассница Ольга Петровна Соснова вспоминает такую историю. Однажды зимой Борис предложил соседской девочке “лизнуть клямочку”. Мороз мгновенно сделал свои дела, а Борису пришлось долго успокаивать обиженного ребенка.

Ольга Петровна Соснова. одноклассница Царикова, вспоминает общую вылазку в соседний лес сразу после последнего звонка, возвестившего об окончании седьмого класса. Погода была пасмурной, в конце концов стал накрапывать дождь, и ребятам пришлось спешно покидать уютную полянку, где они расположились у костра. Маленький Толик, которого Борис взял с собой, очень устал, начал капризничать. Пришлось старшему брату посадить его на спину и нести до самого дома. Но все это не могло испортить их радостного, приподнятого настроения, ведь окончился, наконец, нелегкий учебный год, впереди были экзамены, а там – долгожданные каникулы. Никто из них не мог знать тогда, что этот хмурый день станет для них дорогим воспоминанием о мирной, довоенной жизни. В воскресенье, 22 июня, сотни жителей окрестных улиц собрались на углу улиц Иногородней и Октябрьской под черным диском репродуктора, чтобы услышать страшную весть о начале войны. Очевидцы вспоминают, что присутствовавшая при этом мать Бориса, Елизавета Ефимовна, плакала навзрыд, ее долго не могли успокоить. Впоследствии многие склонны были считать, что она словно предчувствовала, какие беды и страдания принесет ее семье война.

Уже следующей ночью фашисты бомбили Гомель, вокзал, завод Томсельмаш”. В конце июня началась эвакуация промышленных предприятий, учреждений, населения города. В первых числах июля уехала и семья Цариковых. Они оказались в городе Ртищево Саратовской области. Здесь Борис пошел в 8 класс.

Сводки с фронта становились все тревожнее, и. как тысячи его сверстников. Борис Цариков мечтал о том, чтобы принять непосредственное участие в боях с врагом.

Ему помог случай. В ноябре 1941 г. в доме Цариковых остановился полковник Бойко Василий Устинович (партизанское прозвище “Батя”), командир группы особого назначения. Борис уговорил его взять с собой, увеличив на год свой возраст. Ничего не сказав матери, он уезжает с “Батей” к месту дислокации группы. С дороги он пишет маме письмо, в котором просит простить его за самовольство, обещает беречь себя и обязательно вернуться.

На карте показан маршрут спецгруппы Бойко по глубокому тылу фашистов. Партизаны осуществляли дерзкие диверсии на железнодорожных линиях Витебск-Орша. Витебск-Смоленск. Витебск-Гродно, громили вражеские гарнизоны. В донесениях Василия Устиновича Бойко в Белорусский Штаб партизанского движения говорится о том, что непосредственное участие в этих операциях принимал юный Борис Цариков

В начале июня 1942 г. группа специального назначения была преобразована в бригаду и до осени продолжала действовать в тылу врага. В октябре группа была отведена на отдых, и Борис получил краткосрочный отпуск для поездки домой, в Ртищсво. Незадолго до этого в его жизни произошло два важных события, о которых он с радостью сообщил родным: в Кремле из рук Калинина он получил орден Боевого Красного Знамени, а через несколько часов на комсомольском собрании стал членом ВЛКСМ.

После возвращения из отпуска Борис был направлен в 43-й Даурский стрелковый полк 106-й дивизии.

Служить ему выпало во взводе разведки, и вместе со своими боевыми товарищами он прошел через ожесточенные бои на Курской, дуге. Развивая успех, достигнутый под Курском и Белгородом, советские войска в конце августа 1943 г. подошли к границе Украины и Белоруссии. К этому времени 106-я стрелковая дивизия вошла в состав 65-й армии, которой командовал Павел Иванович Батов.

После тяжелых боев на Десне, в районе города Новгород-Северского, части дивизии вышли на стык границ трех братских республик, и 24 сентября Борис Цариков в составе своего подразделения ступил на землю родной Гомельщины. Впереди был любимый город пройти по улицам которого Борис мечтал два бесконечно долгих года. Но перед командованием 65-й армии была поставленадругая задача – готовиться к форсированию Днепра в районе Лоева.

Операция предстояла сложная: у Лосва. где Сож вливается в Днепр, река достигает большой ширины, к тому же с высокого правого берега удобно было держать под огнем равнинное левобережье. Но дух наступающих советских войск был столь высок, что в кратчайший срок части подготовились к формированию и вышли на исходные рубежи. В состав штурмового батальона 43-го полка вошел и Борис Цариков

15 октября 1943 г., когда тишину предрассветных сумерек разорвали залпы реактивных минометов, штурмовой батальон под командованием капитана Гордополова был уже на середине реки. Фашисты открыли ураганный огонь, превратив Днепр в кипящий котел. Но первые советские солдаты уже ступили на правый берег. В их числе был и Борис Цариков. А впереди был еще целый день, проведенный им на плацдарме, и несколько рейсов через огнедышащую реку.

В наградном листе на имя Бориса Царикова кратко изложена суть его подвига: “В боях за переправу реки Днепр товарищ Цариков проявил мужество и геройство. 15 октября 1943 г. вместе с группой минеров самым первым форсировал реку Днепр и под ураганным огнем противника первый ворвался в траншеи врага с автоматом и ручными гранатами уничтожал гитлеровцев и тем самым обеспечил переправу 1-го стрелкового батальона.

Под огнем противника переправился несколько раз через р. Днепр, подобрал более 50 человек красноармейцев разных переправившихся частей, организовал их в группы и свел в боевые порядки батальона. В последующих боях за расширение плацдарма на правом берегу Днепра он действует героически, всегда в первых рядах, воодушевляя личным имером других бойцов на боевые подвиги.

30 октября был опубликован Указ Верховного Совета СССР о присвоении большой группе воинов 65-й армии, отличившихся при форсировании Днепра, высокого звания Героев Советского Союза. В их числе был и Борис Цариков.

А на следующий день Борису исполнилось семнадцать лет…

13 ноября в штаб, поступил приказ о том, чтобы откомандировать всех лиц рядового и сержантского состава, являющихся Героями Советского Союза, на учебу в военные училища. Эту радостную для Бориса весть и принес в землянку разведчиков Иван Капустин. Цариков быстро собрал свой нехитрый солдатский скарб и попрощался с товарищами.

По пути в штаб Капустин предупредил, что один из пригорков, через который нужно было перевалить, простреливается немцами, и попросил Бориса не бежать следом, а переждать, выдержать паузу. Как рассказывает Иван Алексеевич, он едва миновал опасный участок, как услышал за спиной пулеметную очередь. Оглянувшись, он увидел лежащего на земле Бориса. Очевидно, он решил, что опасность не велика и понадеялся на свою удачу. Рана оказалась смертельной. Это случилось под селом Вышемир, Речицкого района у Крутой рощи. Первое место захоронения было у села Громыки 2, после чего его перезахоронили на территории Лоевской больницы. А в третий раз в Братской могиле советских воинов на центральной площади Лоева.

Имя героя свято хранится в памяти народа. Его имя носит улица, на которой он рос. Подвигу нашего земляка посвящено несколько книг. Одна из них увидела свет еще в далеком 1944 г. Называлась она «На Днепре», ее автором был инструктор политотдела 65 армии Муратов. О жизни и подвиге Бориса Царикова рассказал писатель Альберт Лиханов. Его повесть называется «Тополиная метель». Позднее в серии «Пионеры-герои» он уже издал книгу, которая так и называется – «Боря Цариков».

В 2004 году шефы нашей школы – завод ЗЛИН изготовил новую мемориальную доску. Ее изготовление было приурочено к 60-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

2 июля 2014года в Гомеле на Аллее Героев в сквере по улице Советской были установлены памятные знаки, на которых увековечены имена 38-ми Героев Советского Союза, в том числе и Бориса Андреевича Царикова.

6 мая 2017 года в средней школе №25 г. Гомеля прошли мероприятия, посвященные открытию первой парты Героя Советского Союза Бориса Царикова.

Школа чтит память героя, который шагнул в беспощадный пожар войны и совершил подвиг в неполные 17 лет.

И каждый раз мысли невольно уносят нас в те страшные дни лихолетий. Это ж как нужно любить свою Родину, свою Землю чтобы выдержать натиск врага, а затем и победить его! Наши деды и отцы смогли это сделать. И нынешнему поколению о тех днях забывать никак нельзя.

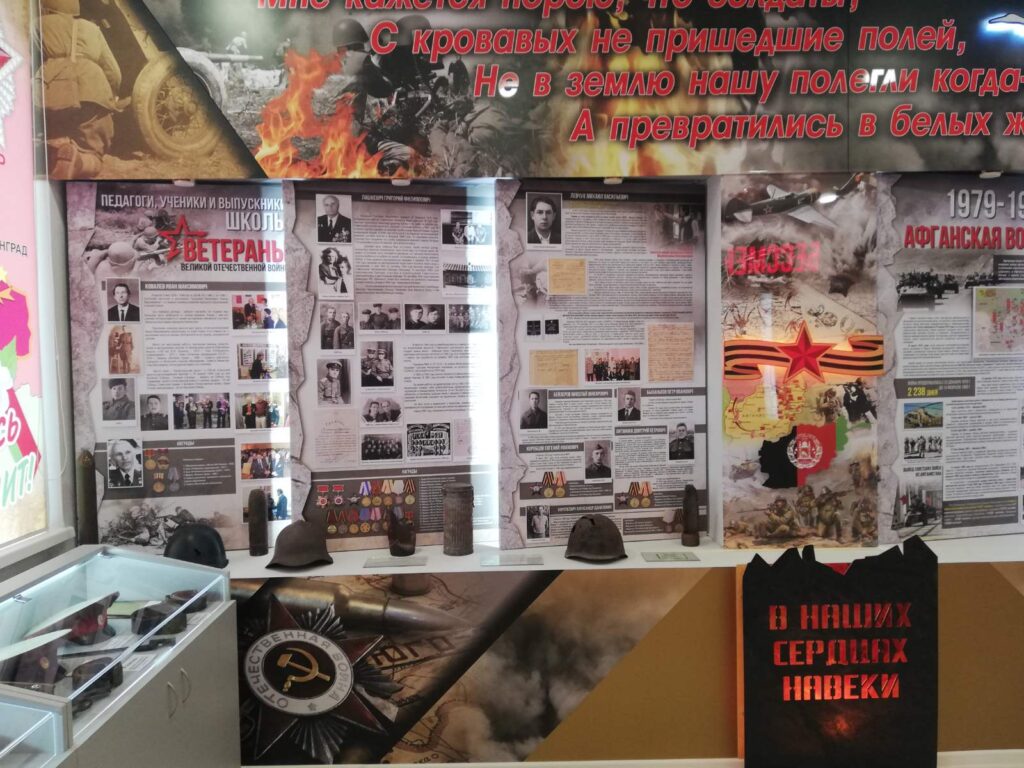

Представляем вашему вниманию экспозицию музея «Педагоги, ученики и выпускники школы – участники Великой Отечественной войны».

Ковалев Иван Максимович родился 3 мая 1926 г. Работал в СШ № 25 с 1961 г. по 1986 г. учителем черчения и рисования. Трудовая биография Ивана Максимовича – это живые страницы развития народного образования в нашей стране.

Его любимое детище ─ кабинет черчения. Он отдавал ему большую часть свободного от уроков времени. Рядом с ним его ученики, которые вместе со своим наставником принимали участие в областных выставках народного творчества.

Поколения учеников сменяли друг друга, сотни воспитанников Ивана Максимовича разлетелись по всей стране. А он помнил их, с волнением читал их письма, беспокоился за их судьбы, радовался их удачам.

Много лет неустанной работы, творческих поисков, педагогических и методических находок. В личном деле учителя Юбилейная медаль «100 лет В.И.Ленина» – 1970 г., 3нак «Победитель соревнования» – 1973 г., Знак «Отличник просвещения СССР» – 1979 г., Медаль «Ветеран труда» – 1986 г., Грамоты районного, городского и областного отделов образования, Грамота Министерства образования и благодарная память его учеников.

Место боев – Ленинградский фронт, в 128ой отдельной зенитно-артиллеристской бригаде с 14 апреля 1944 года до дня Великой Победы. Боевые награды – медаль за Победу над Германией, орден Отечественной войны II степени, медаль – 30 лет Победы Советской Армии в Великой Отечественной войне, орден Отечественной войны – 45 лет Великой Победы.

Лашкевич Григорий Филиппович родился 22 февраля 1916 года Кормянском районе Гомельской области в семье крестьян. В 1935 году окончил Лужковскую неполную среднюю школу и поступил на рабфак при Гомельском лесном институте, который с успехом окончил в 1937 году. В этом же году был призван на военную службу в ряды Красной Армии. Будучи командиром орудия, в 1938 году поступил в 1-ое Киевское артиллерийское училище, которое окончил в феврале 1940 года. По окончании военного училища был направлен на службу командиром военного взвода батареи 179 стрелкового полка 58 дивизии, где и встретил войну.

Дивизия вела тяжёлые бои, отступала, теряя личный состав, ощущалась нехватка боеприпасов, силы были явно на стороне врага. Во время отступления часть попадает в окружение, но Григорию Филипповичу удалось выбраться и добраться домой, на Кормянщину, в родную деревню Жабан, к тому времени оккупированную немцами. С декабря 1941 по май 1942 года проживал на оккупированной территории и пытался искать связь с партизанами. С мая 1942 по сентябрь 1943 года являлся связным 1-ой Гомельской партизанской бригады Балыкова. В сентябре 1943 года партизанская бригада, участвуя в освобождении Гомельщины, присоединилась к действующим войскам.18 сентября 1943 года приказом командира 261 гаубичного полка был назначен на должность командира огневого взвода, а в марте 1944 года командиром батареи.

После освобождения Белоруссии Григорий Филиппович освобождал Венгрию, Чехословакию, Польшу, Германию, брал Берлин и Прагу, о чём свидетельствуют многочисленные награды:

- Орден Отечественной войны I и II степени;

- Орден Красной Звезды;

- Медаль « За освобождение Праги»;

- Медаль « За взятие Берлина»;

- Медаль « За оборону Киева»;

- Медаль « За боевые заслуги»;

- Медаль « За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»;

- Медаль « Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»;

- Медаль « Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»;

- Медаль « Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»;

- Медаль « 50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»;

- Медаль « 60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»;

- Медаль « 70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»;

- Медаль « »;

- Медаль « Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»;

В августе 1946 года он демобилизовался и приехал в г. Гомель, где поступает на исторический факультет Гомельского учительского института. В этом же году создает семью (жена – Бабицкая Нина Гавриловна; врач по прогрессии). После окончания учительского института в 1948 году был направлен в среднюю школу №14 г. Гомеля, где проработал до декабря 1963 года учителем, завучем и директором школы.

Приказом №64 от 07.12.63г по районо Железнодорожного района г. Гомеля Лашкевич Григорий Филиппович переведён на должность директора Гомельской СШ№25, где проработал до 1978 года, уйдя на заслуженный отдых.

С 1950 по 1955 годы заочно обучался в Гомельском педагогическом институте имени Чкалова. В 1961 году вступает в ряды Коммунистической партии Советского Союза.

За время работы на директорском посту (1963-1978гг) Лашкевич Григорий Филиппович показал себя добросовестным руководителем, знающем педагогом, творческой и инициативной личностью. В его бытность в школе созданы более 20 кабинетов, установлены хорошие связи с заводом «Гомсельмаш», положены добрые традиции воспитания учащихся на героических, боевых и трудовых делах старших поколений.

Награжден:

- Медаль « Ветеран труда»;

- Медаль « За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»;

- Почетные грамоты РАЙОНО, ГОРОНО, ОБЛОНО, Министерства образования, Гомельского облисполкома и облсовпрофа РК КПБ, областных комитетов ДОСААФ и общества Красного Креста БССР.

Он был чуток и внимателен к педагогам, ученикам и их родителям, был примером для подражания, он знал цену жизни под мирным небом.

Умер в 1997 году, похоронен на Южном кладбище г. Гомеля.

В результате поисковой работы были составлены материалы о трагических и героических днях жизни города Гомеля в годы немецко-фашистской оккупации, о борьбе партизан и подпольщиков, о судьбах людей, которые не пожалели своей жизни за свободу и независимость Родины.

К лету 1943 года в Гомеле и его пригородах активно действовали более 40 подпольных групп, которые насчитывали в своих рядах более 400 человек.

Одним из этих патриотов был и ученик нашей колы №25 – Михаил Васильевич Левчук. Михаил родился в 1923 году в деревне Титенки, на улице Чапаева (нынешний микрорайон «Сельмашевский»). Он был самый младший в семье. Рос добрым, скромным, спокойным парнем. В старших классах учился в школе №25 (с 1938 года). Он хорошо рисовал и вёл кружок в школе. Особенно хорошо у него получались портреты и пейзажи, а в школе даже выставки организовывали. Кстати, к нему в кружок ходил заниматься и будущий Герой Советского Союза Борис Цариков.

Наступил 1941 год. Михаила, как и всех его братьев, призвали в Красную Армию и отправили на фронт. Вскоре вместе с сослуживцами – гомельчанами Евгением Кашпуром, Володей Тарасюком, Василием Казаченко его отзывают с фронта и направляют на подготовку и ведение боевых действий в тылу враг. На Брянщине, в Белобережском монастыре, из этой четвёрки подготовили разведывательно-диверсионную группу. 20 сентября 1941 года в составе группы Кашпура Михаил Левчук был направлен в Гомельский район для выполнения спецзадания. В конце 1941 года Михаил объявился в родных Титенках. Всем объяснил, что попал в окружение, бежал, а теперь здесь.

Используя свои способности к рисованию, в пристройке родительского дома Миша открыл мастерскую по изготовлению портретов. Одевался он как художник – модный костюм, «бабочка», длинные волосы, в руках непременно трость.

В здании школы №12 в период оккупации размещался штаб немецкой воинской части. Зная об этом, Михаил предложил немцам свои услуги, как художник, писать портреты. Хорошо зная немецкий язык, но скрывая это, он старался запомнить всё, о чём говорили немецкие офицеры. Ценные сведения через связных немедленно доставлялись в разведцентр.

Нередко Михаил брал художественные приспособления, усаживался на берегу озера и писал пейзажи своей любимой и родной деревни Титенки. Его картины вызывали добрые и тёплые чувства у всех, кто их видел.

Очень часто Миша исчезал на несколько дней из родного дома. Куда и зачем он уходил, никто не знал. Мать, Пелагея Степановна, отвечала любопытным, что сын уехал писать пейзажи в Старую Белицу.

Наступила осень 1943 года. Наши войска перешли в наступление, теснив врага на запад. В Гомеле было неспокойно, фронт приближался. Немцы лютовали. В октябре Миша снова собрался в дорогу. Мать, почуяв сердцем беду, уговаривала сына не идти. Но Миша настоял на своём, сказав, что ничего не случится. Он оделся, обулся потеплее, как просила мать, и ушёл из дома. Больше она его не увидит никогда. Он ушёл навсегда. Михаил прожил всего 20 лет.

Его ожидали осенью 1943, зимой 1944, наступила весна. Лишь в мае 1944 года в дом к Пелагее Степановне пришла женщина из деревни Урицкое и рассказала, что в октябре 1943 года в её доме немцы допрашивали парня и девушку, которых доставили полицаи. У них были найдены листовки. По рассказам женщины, их долго пытали, зверски били, но так и не узнали, кто они, куда и зачем шли, с какой целью. Озверевшие фашисты повесили молодых людей на телеграфных столбах у дороги вдоль ржаного поля. Местным жителям фашисты запретили приближаться к повешенным. Однако, несмотря на опасность, кто-то ночью снял тела юноши и девушки и прикопал их на ржаном поле, невдалеке от дороги.

На одном из допросов Миша сказал, что он художник из Титенок, это и запомнила та женщина-хозяйка из Урицкого. Мать вместе с дочкой, сестрой Миши, отыскали тот холмик у дороги. Сестра Аня присмотрелась и увидела торчащий из земли ботинок. Вдвоём с матерью они стали раскапывать землю руками, где и обнаружили полуразложившийся труп юноши. Лицо его было изуродовано пытками. По длинным тёмным волосам и костюму они узнали Мишу. На шее у него была обрезанная верёвочная петля. Мать и дочь с трудом добрались в тот день до дома. Соседи и знакомые помогли перевезти останки сына в Титенки..

Похоронили Михаила на Брилёвском кладбище. На дворе стоял май, цвела сирень. Проводили его с воинскими почестями – оркестр, салют, прощальные слова. Спустя много лет на могиле был установлен памятник с надписью: «Подпольщик Михаил Васильевич Левчук казнён немецко-фашистскими захватчиками в октябре 1943 года». В 80-х годах, когда возводился жилой микрорайон, кладбище закрыли. Останки подпольщика Левчука Михаила Васильевича и памятник перенесли на кладбище в г.п. Костюковка.

В Национальном архиве Республики Беларусь имеются сведения о том, что он погиб 13 октября 1943 года.

На наш взгляд, человеческий подвиг гомельского подпольщика, казненного в октябре 1943 года, Левчука Михаила Васильевича незаслуженно забыт и по достоинству не оценен. Удивительно, но работая в подполье целых два года, выполняя задания, отправляя ценные сведения в разведцентр, Михаил Левчук не был награжден ни одной медалью или орденом.

На здании школы установлена мемориальная доска в честь гомельского подпольщика Михаила Васильевича Левчука.

Память о страшной войне и Великой Победе не может угаснуть: она навечно вписана в историю Отечества и каждой белорусской семьи. В результате поисковой работы были составлены материалы о трагических и героических днях жизни учащихся нашей школы – участниках Великой Отечественной войны.

Бейзеров Николай Макарович родился в 1923 году. Учился в школе №25. В школу пошел с семи лет. Учился хорошо, был комсомольцем. Активно участвовал в кружках изобразительного искусства, танцевальном, хоровом. В 1941 году окончил 10 классов, мечтал о дальнейшей учебе. Но планы нарушила война.

Николай с отцом последним товарным поездом эвакуируется на Восток. Эшелон попал под бомбёжку. Николай с отцом и односельчанами оказались в окружении, откуда в последствии удалось выбраться.

Николай уходит в партизаны и становится связным, помогая группе, где был командиром Тарасюк Володя.

В 1942 году Николай был отправлен на Ленинградский фронт, позже переброшен в Эстонию. Во время переправы через Нарву был тяжело ранен и отправлен в госпиталь в Ленинград.

В 1946 году он оканчивает Ленинградскую лесотехническую академию. Работал на разных должностях, в разных городах Советского Союза. А вот душа звала на родную землю, в Гомель. С начала 70-х годов работал инженером на Гомельском заводе станочных узлов.

Быханьков Петр Иванович родился в 1920 году. Учился в школе №25.

В 1940 году был призван в ряды Красной Армии. Служил в г. Рыбинск.

В июне 1941 года, когда началась война, был направлен на фронт. Он писал родителям: «Пишите чаще, а то среди воющих пуль и снарядов очень сердце часто бьётся и хочется знать что-нибудь из родного края».

После войны Петр не вернулся, пропал без вести.

Коробцов Евгений Иванович родился в 1923 году. Учился в школе №25.

В июне 1941 года, когда началась война, семья эвакуируется на Восток. В 1942 году его направляют на военные курсы в город Омск, откуда он был направлен на фронт. На Ленинградском фронте был ранен и попал в госпиталь.

Затем была Япония. В 1946 году демобилизовался из армии.

Награжден:

– Орденом Красной Звезды;

– Медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

– Медалью «За Победу над Японией»

Короткевич Александр Данилович родился в 1922 году. Учился в 25 школе.

Еще в детстве мечтал стать военным.

Мирное время нарушила война. 19 июля 1941 года его мобилизовали в ряды Красной Армии и направили на Западный фронт. С мотострелковой бригадой Александр отступал до Сталинграда. Здесь его переводят в 278-ю стрелковую дивизию. Александр служил на секретной работе при штабе дивизии. После разгрома немецких войск под Сталинградом наши войска с боями дошли до Курска. Александр участвовал в великом танковом сражении на Курской дуге. Затем его отзывают в Москву для работы в штабе.

В 1946 году вернулся домой в звании старшего лейтенанта. Работал в органах МВД.

Награжден:

– Медалью «За боевые заслуги»;

– Медалью «За оборону Москвы»;

– Медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Леонов Владимир Елисеевич родился в 1923 году. Учился в 25 школе.

Окончил 7 классов, затем поступил учеником слесаря. После окончания учебы работал в дорожных мастерских.

Когда началась война, Володя обратился в военкомат. Но его на фронт не взяли. Как только немцы заняли Гомель, Володя с товарищами уходит в лес, к партизанам. По началу, когда не было оружия, он выполнял хозяйственные работы. Впоследствии стал привлекаться к боевым заданиям. Когда освобождали Речицу в октябре 1943 года, их партизанский отряд действовал вместе с войсками. Из Речицы Володю призвали в армию. Воевать довелось недолго. В одном из боёв он был убит. Похоронен в братской могиле (точное место не известно).

Литвинко Дмитрий Петрович родился в 1923 году. Учился в школе №25.

В начале войны в Гомеле стали создаваться истребительные батальоны, куда вступил и Дмитрий. Задачей этих батальонов было вылавливать парашютистов-диверсантов. 12 июля 1941 года его призывают в армию. Боевое крещение принял под Курском, где был контужен и отправлен в Ашхабад в госпиталь. После лечения был направлен на Иранскую границу, где окончил полковую школу.

В 1943 году в составе 136 дивизии снова был на Курском направлении, участвовал в освобождении города Киева. В 1944 году 14 января попал с товарищами в окружение в селе Виноградово Киевской области. Выйдя из окружения, участвовал в разгроме Корсунь-Шевченковского котла. Вновь получил ранение.

Летом 1945 года судьба забрасывает Дмитрия на Дальний Восток, где он участвует в боях с Японией, в составе отдельного самоходного артиллерийского дивизиона. В районе города Таань дивизион принял бой с батальоном японских смертников. Дивизион поддерживался ротой автоматчиков. Дмитрий с боевыми товарищами попал в окружение. Японские смертники, обвязанные гранатами, стали ползти, чтобы взорвать самоходку. Дмитрий взял пулемет с самоходки и стал расстреливать врага в упор. Оставшиеся в живых бойцы, вышли из окружения.

В 1946 году он демобилизовался.

В 1950 году окончил в Минске Юридическую школу и стал работать в органах прокуратуры.

В 1956 году окончил Юридический факультет в г. Минске, потом работал прокурором в Хойникском районе.

Награжден:

– Орденом Красной Звезды;

– Медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

– Медалью «За Победу над Японией»

Рачков Аркадий Александрович родился в 1922 году. Учился в 25 школе.

Окончил 7 классов. Три года перед войной работал токарем.

В 1941 году семья эвакуировалась, а он остался на предприятии, откуда его и призвали в армию. Воевал на различных фронтах. В 1944 году матери прислали извещение, что её сын 25 апреля 1944 года, выполняя задание командования, был тяжело ранен, умер от ран, похоронен в братской могиле в деревне Станьково, Рогачевского района, Гомельской области.

Пережитая трагедия и достигнутая Победа ‑ вечный источник боли и горечи, гордости и славы белорусского народа. Мы должны помнить и чтить нашу историю, сохранять историческую память, передавать её из поколения в поколения, ведь без знания своего прошлого невозможно построить процветающее будущее!!!

В День памяти воинов-интернационалистов мы чествуем наших героических военнослужащих, принявших участие в кровопролитных боевых действиях в Афганистане.

Представляем вашему вниманию экспозицию музея «Они выполняли интернациональный долг в Афганистане»

На стенде вы можете увидеть фотографии воинов-интернационалистов, бывших учеников нашей школы. Для них те далекие трагические события, когда каждый день мог стать последним, стали серьезным испытанием на мужество и человечность. Активисты школьного музея провели огромную поисковую работу, чтобы найти этих ребят.

Их воспоминания записаны и хранятся в музее.

Воспоминания Савкина Олега Михайловича

Это была служебная командировка, пришедшаяся на самый разгар боевых действий в Афганистане. Душманы, поддерживаемые США и другими странами, прекрасно обученные и вооруженные, представляли собой хорошо организованное сопротивление. Они дерзко и умело действовали против наших воинов, выполнявших интернациональный долг в афганской глубинке.

В составе одной из таких мотоманевренных групп летом 1985 года пришлось действовать и мне. Место базирования – горная местность недалеко от кишлака Мармоль, что в северной афганской провинции Балх. Я был одним из руководителей данной мотоманевренной группы и отвечал за сбор информации о передислокациях банд формирований, их численном составе, вооружении.

Сам процесс сбора информации был непростым. Мало того, что получаемая информация была крайне противоречивой, и велик был риск нарваться на подготовленную душманами дезинформацию, так еще постоянно приходилось заботиться о личной безопасности, ибо любая из таких «прогулок» по душманским тылам могла закончиться пленением либо гибелью.

Наша база располагалась в горах на высоте около 1000 метров над уровнем моря. Учитывая круглосуточную опасность нападения душманов, и сам объект, и режим его функционирования был организован соответственно. Подобраться к базе незамеченным было невозможно. На территории базы была оборудована вертолетная площадка. Снабжение мотоманевренной группы было регулярным, хотя порой сама проводка колонны автомашин через горы к нашей базе напоминала боевую операцию.

Группировки душманов между собой не ладили, и мы это использовали в своих интересах. Однажды мы договорились с одной бандой, что они пропустят нас через контролируемую ими территорию, с тем, чтобы мы «навестили» их соседей-душманов, с которыми они сильно конфликтовали. Спланировали свои действия, согласовали их с «Большой Землей», собрались и пошли.

Вышли во второй половине дня. Нас человек пятьсот, да еще сотни полторы наших афганских союзников. Внутри каждого была затаившаяся тревога, поскольку каждый отдавал себе отчет о целях нашей «вылазки», а также о том, что вскоре число участников будет иным.

Как назло, жара неимоверная, хотелось снять с себя даже тоненький маскхалат. Всю военную амуницию пришлось тащить на себе, на каждого пришлось по нескольку десятков килограммов оружия, боеприпасов. С нами были несколько ишаков, которые везли воду в бурдюках (из автомобильных камер с завязанными концами) и иные габаритные предметы, что не под силу людям. Один из таких ишаков вскоре и стал первой жертвой: габариты груза не позволили ему соблюсти равновесие и он с диким ревом упал в бездонное ущелье. Этот эпизод весьма неприятно впечатлил. Ничего себе начало – остались почти без воды, да и бедное животное жалко.

Прошли километров десять-двенадцать, которые показались сотней. Наступили сумерки, двигаться стало совсем опасно. Остановились на ночлег. Организовали оборону на случай ночного нападения и начали укладываться прямо на камнях. Нагретые за день камни еще какое-то время отдавали тепло, но вскоре все не на шутку замерзли, ибо температура воздуха ночью понизилась градусов на тридцать, если не больше. От холода и прочих неудобств заснуть не удалось никому. Все сидели, прижавшись друг к другу спинами, чтобы не окоченеть. А тут еще змеи, проползающие мимо, холодный ветер.Все, как и я, ждали рассвета.

Однако, наступивший день нас не обрадовал. С рассветом, вопреки нашим планам продолжить движение, вдруг началась невообразимая стрельба. Стало ясно, что «союзнички» вероломно нарушили наш уговор, и что мы в западне. Обратная дорога отрезана. Впрочем, рассуждать пришлось уже в лежачем положении, поскольку над головой уже вовсю свистели пули. Внутри появился какой-то мерзкий холодок, ощущение полной уязвимости.

Бой в горах имеет свою специфику. Каждый выстрел многократно дублирует эхо, и кажется, что выстрелило несколько человек. А когда с каждой из воюющих сторон стреляют едва ли не по тысяче человек – можно себе вообразить, какие при этом возникают ощущения. Но делать нечего, если предаться эмоциям, то можно проиграть с самого начала. Переползая, перебегая короткими перебежками, вскоре организовали оборону.

Между нами и душманами было ущелье шириной примерно метров шестьсот или восемьсот. Через пару часов воздух нагрелся и стал «плавать», точная прицельная стрельба была затруднена. Боевые действия мы вели умело, вскоре душманы это почувствовали.

Но нам понятно было и другое: наш боекомплект мы принесли на себе, новых боеприпасов нет, к вечеру положение станет критическим. Это понимали и на той стороне ущелья и живыми нас отсюда, похоже, выпускать не собирались. Не оставалось ничего другого, как по рации связаться с «Большой Землей», изложить обстановку и запросить помощь. Нам обещали поддержку боевых вертолетов.

… Через какое-то время горы наполнились рокотом моторов. А вскоре из-за горы показались и сами вертолеты. Они летели почти на той же высоте, что и мы; вид атакующих боевых вертолетов был весьма зловещим. Вертолеты стреляли во все, что движется, и мы знали об этом. Нужно было срочно обозначить себя сигнальной шашкой с оранжевым дымом. Счет шел на секунды, а мы, как назло, то сами эти сигнальные ракеты найти не могли, то чем зажечь их. Ситуация становилась крайне опасной, ведь летящие на большой скорости вертолеты могли запросто расстрелять нас самих, приняв за душманов. Ох, и натерпелись же мы за эти секунды! Но, в конце концов, вскоре спасительный оранжевый дымок взвился над нами. И почти одновременно вертолеты пролетели почти над нашими головами. Пилоты визуально успели понять наши сигналы куда надо наносить удар. И вот перед нашими глазами разворачивается картина атаки боевых вертолетов: в дело идет весь боекомплект, везде разрывы ракет, стрельба крупнокалиберных пулеметов, мы также своим огнем поддерживаем атаку вертолетов. Шансов уцелеть у душманов почти никаких. А тут еще один из вертолетов с бомбовой подвеской завис над душманскими строениями: несколько секунд и чудовищной силы взрыв потряс все ущелье. Когда такое видишь первый раз, то это очень сильно впечатляет.

Выполнив боевую задачу, вертолеты сделали пару кругов над нами и улетели на базу. А к нам вскоре под белым флагом потянулась делегация из старейшин местных племен на переговоры.

Мы выполнили свой воинский долг, личным примером доказав, что в ответственные минуты Родина может на нас положиться. Мы имеем дело с многочисленными примерами мужества и героизма наших солдат. Трагические события в Афганистане сыграли немаловажную роль в судьбе каждого из нас, оставили живой след в памяти, преподнесли урок мужества и чести. Мы прошли настоящую школу жизни, которая показала, кто чего стоит.

Награжден:

– Медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа»;

– Нагрудным знаком «Воину-интернационалисту» ;

– Юбилейной медалью «В память 10-летия вывода советских войск из Афганистана»;

– Юбилейной медалью «В память 20-летия вывода советских войск из Афганистана»;

– Юбилейной медалью «30 лет вывода советских войск из Афганистана»

Воспоминания Кирченко Сергея Владимировича

Службу начинал в городе Термезе,Узбскской ССР. После трёх месяцев карантина был направлен в Афганистан, в город Шинданд. Прослужил четыре месяца в комендантской роте, а затем переведён в провинцию Герат. В карантине учился на танкист, а попал служить в пехоту. Шесть месяцев был на заставе, которая охраняла дороги и трубопровод. Часто бывали подрывы трубопровода, нужно было

своевременно выезжать и устранять неисправности, иногда под огнем душманов. Места подрыва были заминированы, условия были трудные, теряли личный состав.

Все это происходило в любое время суток, но чаще ночью. Два года жили в палатках. Было очень жарко, температура воздуха поднималась до 60 градусов. Не хватало воды, из-за распространения инфекционных заболеваний (желтуха, дизентерия, тиф, чёрная оспа), воду постоянно хлорировали.

В районе Кандагара были боевые действия по захвату складов оружия и мест формирования банд. Операции длились по два, по три месяца, жизнь была походной. Когда ввели перемирие, то думали, что стрелять вообще больше не придется, но со стороны душманов активность к нападению увеличилась. Всё это проводилось с целью подорвать доверие местного населения к правительству Демократической Республики Афганистан.

Однажды был такой случай: душманы обстреляли колонну машин в зеленой зоне из гранатомётов, пулеметов, стрелкового оружия. Во время обстрела была подбита одна из машин, а водитель был ранен. Она стала поперек дороги, а объехать ее было нельзя, так как обочина была заминирована. Стоять колонне машин на месте было опасно. Машина, идущая впереди подорванной, вернулась назад. Водитель этой машины под огнём душманов зацепил тросом и убрал подорванную машину, хоть и сам был ранен в ногу. Так он спас груз и жизни своих товарищей. По рации вызвали самолёты и вертолеты. Эго место зеленой зоны было «обработано» с воздуха. И таких эпизодов настоящей войны за время службы было предостаточно. Все они, конечно же, остались в памяти.

Награждён:

– Медалью «За боевые заслуги»;

– Юбилейной медалью «70 лет Вооруженных Сил СССР»;

– Юбилейной медалью «В память 10-летия вывода советских войск из Афганистана»;

– Юбилейной медалью «В память 20-летия вывода советских войск из Афганистана»

Воспоминания Фещенко Виктора Владимировича

В армию я был призван в октябре 1986 года. До мая месяца 1987 года проходил подготовку к службе в Республике Афганистан, в учебном воздушно-десантном полку в городе Фергана, Туркестанского военного округа. Во второй половине мая, я уже находился в провинции Нанганхар, в городе Джелалабад. Здесь я служил на сторожевой заставе. Нас было 15 человек. Застава была расположена в километре от бригады. Нашей основной задачей была защита бригады от воздушного противника, а также и от наземного, так как здесь было много банд-формирований. Служба на заставе – это постоянный ежедневный караул. Служба проходила нелегко, особенно из-за климатических условий. В сутки на посту приходилось стоять по 10-14 часов. Иногда приходилось встречать и «гостей», спустившихся с гор. В мае 1988 года наша бригада была выведена из Республики Афганистан первой. В связи с тем, что мне оставалось служить ещё полгода, дальнейшее прохождение службы я заканчивал на Дальнем Востоке, в Приморье.

Награждён:

– Юбилейной медалью «В память 10-летия вывода советских войск из Афганистана»;

– Юбилейной медалью «В память 20-летия вывода советских войск из Афганистана»;

– Юбилейной медалью «30 лет вывода советских войск из Афганистана»

Воспоминания Ананченко Александра Николаевича

Призван в ряды Советской Армии в 1985 году. Попал в учебную часть в

г. Теджент, где получил военную специальность командир танка. В этом же году по приказу был направлен в Демократическую Республику Афганистан, в

г.Шинданд, в единственный танковый полк ограниченного воинского контингента советских войск. Основной задачей полка было боевое охранение колонн техники и грузов, охрана аэродромов, автомобильных дорог, служба на блокпостах. Иногда приходилось участвовать в боевых операциях и осуществлять помощь подразделениям, попавшим в беду.

Вспоминается один случай. В часть поступило сообщение, что недалеко от аэродрома проходит караван (верблюды, тележки, машины, люди). Туда немедленно был отправлен наш танк для оценки ситуации проверки целей передвигающихся. Когда мы прибыли на место и стали вести диалог с афганцами то оказалось, что никто из экипажа не взял с собой стрелкового оружия. Зато в танке было два ящика гранат боекомплект машины. Всё завершилось миром, это оказались мирные жители кочевники. Хотя, в другой ситуации, окажись на их месте «духи», дело могло принять и другой оборот. В целом же в нашей части все остались живы и нас перебросили обратно в Союз, в Туркестанский военный округ, откуда был демобилизован и вернулся в Гомель.

Награждён:

– Медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа;

– Юбилейной медалью «В память 10-летия вывода советских войск из Афганистана»;

– Юбилейной медалью «В память 20-летия вывода советских войск из Афганистана»;

– Юбилейной медалью «30 лет вывода советских войск из Афганистана»

Воспоминания Шевелева Виктора Андреевича

Призвали в армию в 1982 году.

Служил в воздушно-десантных войсках в городе Ардэзе, на севере

Афганистана в провинции Пактия. Призвали в армию в 1982 году.

Наша часть охраняла боевые колонны с продовольствием и оружием, которые часто обстреливались бандами душманов. Постоянно выходили на операции в горы. Служить было нелегко, так как на каждом шагу подстерегала опасность. Однажды мы шли на боевую операцию в провинцию Газни. Дорога проходила по ущелью. Наступил вечер, и мы расположились на склоне горы. Вдруг в тишине гор послышались свистящие звуки. Эго душманы обстреливали из минометов наше месторасположение. По тревоге быстро собрались и начали отходить в глубь ущелья. Когда все стихло – колонна двинулась вперед, так как оставаться было опасно. Боевой дозор двигался впереди. Вскоре мы услышали недалеко от нас странные звуки и непонятную речь. Эго шел караван, он вез оружие в Пакистан. Началась перестрелка, после которой душманы оставив свой груз, отступили. Мы связались с частью, вызвали вертолеты. В караване было столько груза, что 8 вертолетов не смогли увезти его. После выполнения задания, мы без потерь вернулись в часть. Служба продолжалась.

Награждён:

– Юбилейной медалью «В память 10-летия вывода советских войск из Афганистана»;

– Юбилейной медалью «В память 20-летия вывода советских войск из Афганистана»;

– Юбилейной медалью «30 лет вывода советских войск из Афганистана»

Воспоминания Гриняковского Игоря Анатольевича

Я был призван в армию осенью 1983 году. Служил в десантно — штурмовой маневренной группе (ДШМГ) в ограниченном контингенте советских войск в Афганистане. Исполнял интернациональный долг недалеко от советской границы. Ранен не был. За время службы видел 22 убитых, один солдат пропал без вести. На задания вылетали на вертолётах, в составе ДШМГ, высаживались в городах. Особенно запомнился случай в местности Варфад. Было дано задание прочесать эту местность до реки Пяндж. Уже на 5-ый день, завершив операцию, мы возвращались обратно. И тут поняли, что попали в засаду душманов. За 10 минут боя было ранено 16 моих боевых друзей. Я чудом остался жив.

Это не забывается.Демобилизовался в декабре 1985 года.

Награждён:

– Орденом Красной Звезды,

– Юбилейной медалью «70 лет Вооруженных Сил СССР»;

– Юбилейной медалью «В память 10-летия вывода советских войск из Афганистана»;

– Юбилейной медалью «В память 20-летия вывода советских войск из Афганистана»;

– Юбилейной медалью «30 лет вывода советских войск из Афганистана»

Воспоминания Лагодича Геннадия Викторович

На любой войне бывают разные ситуации. Иногда – неожиданные, а иногда любопытные, даже весёлые! Припоминается такой случай. Была боевая операция-блокировка кишлака. Когда командир давал боевые поручения, из соседнего кишлака шли через наш блок беженцы. Рядом из кишлаком был глубокий арык. Мы заметили, что из кишлака, по густой траве, ползли двое мужчин. Они хотели пристроиться к колонне беженцев. Мой товарищ сказал: «Что-то здесь не ладно, их нужно задержать». Когда мы спустились в арык, они нас не заметили. Потом, когда мы вышли им навстречу, они старались уйти в арык. Но мы их сумели задержать. После чего доставили задержанных в штабную палатку, где их передали в полковую разведку. Позже мы узнали, что это были зарубежные инструкторы. Друзья потом шутили, что мы мол вспомнили детство и поиграли в игру: «Кто кого». А результат оказался весьма эффективным.

Награждён:

– Юбилейной медалью «В память 10-летия вывода советских войск из Афганистана»;

– Юбилейной медалью «В память 20-летия вывода советских войск из Афганистана»;

– Юбилейной медалью «30 лет вывода советских войск из Афганистана»

Воспоминания Ермолаева Вячеслава Владимировича

Мне запомнилась одна операция с перелётом в декабре 1987 года. Наша группа вылетала первой. В те времена вертолёты редко возвращались на свои позиции, чаще были сбитыми. На этот раз нам повезло больше. Обе «вертушки» были сбиты, но люди остались живы. Один вертолёт упал на территории Афганистана. а второй смог долететь до нашей границы и сесть около системы КСП. В полевых условиях на нём заменили новый двигатель. За другим вертолётом полетели в Афганистан. В первую очередь забрали экипаж. Всё что можно было снять из запчастей с вертолёта, взяли с собой, а остальное заминировали и взорвали. А когда благополучно долетели до Союза, стали выносить на носилках весь раненый экипаж из первого сбитого вертолёта. Там нас уже ожидали врачи, которые сразу же принимались оперировать раненых. Так приходилось врачам на ходу спасать жизни солдатам. Но едва наши воины становились на ноги, как опять шли в бой. И снова их сбивали, а кто-то не возвращался на базу. Но мы знали одно, что там наши ребята, им нужна помощь, боеприпасы, продукты. Нам нужно было долететь и мы делали своё дело. «Вертушки» раз за разом улетали в сторону гор, суровых гор Афганистана.

Награждён:

– Юбилейной медалью «В память 10-летия вывода советских войск из Афганистана»;

– Юбилейной медалью «В память 20-летия вывода советских войск из Афганистана»;

– Юбилейной медалью «30 лет вывода советских войск из Афганистана»

Воспоминания Михальцова Александра Ильича

Службу начинал в Фероне, потом часть перебросили в провинцию Башлан. Поддерживали Афганскую власть.27 апреля — годовщина афганской революции. Батальон укрылся в ущелье. В этот день был обстрел нашего подразделения. Мы предприняли ответные удары. В результате этой операции было убито 10 душманов, десятки ранены. Затем нас десантировали на вертолётах в провинцию возле Кабула, чтобы подавлять огневые точки противника, обстреливающего столицу страны.

Мне запомнился ещё один случай. Сапёры обнаружили радиоуправляемую мину. Командир взвода приказал всем отойти, и пытался её обезвредить самостоятельно. Но не судьба. Во время взрыва его отбросило в сторону, он получил тяжёлое ранение в позвоночник. Война для него закончилась.

Много мин обезвреживали сапёры, спасая тем самым жизни простых афганцев, своих боевых друзей и товарищей.

Награжден:

– Медалью «За отличие в воинской службе» II степени;

– Юбилейной медалью «70 лет Вооруженных Сил СССР»

– Юбилейной медалью «В память 10-летия вывода советских войск из Афганистана»;

– Юбилейной медалью «В память 20-летия вывода советских войск из Афганистана»;

– Юбилейной медалью «30 лет вывода советских войск из Афганистана»

Михальцов Владимир Ильич…

…не смог рассказать о своей службе в Афганистане, так как ему об этом тяжело вспоминать. Он долго болел. В настоящее время его уже нет в живых. Им пришлось выполнять свой интернациональный долг в Афганистане в реальных боевых условиях. Мы имеем дело с многочисленными примерами героизма наших солдат. Трагические события в Афганистане сыграли немаловажную роль в судьбе каждого из них, оставили живой след в памяти, преподнесли урок мужества и чести.

Экспозиции

Экспонаты